Traditionsverein Panzergrenadierbataillon 362

Hauptnavigation:

- [Startseite]

- [Vorwort]

- [Begrüßung]

- [Garnision]

- [Paten und Partner]

- [Chronik]

- [Verein]

- [Presse]

- [Gästebuch]

- [Impressum]

Unsere ehemaligen Patengemeinden

Patenschaften zwischen Einheiten der Bundeswehr und Gemeinden dokumentieren neben der Integration der Soldaten in die staatliche Gemeinschaft zugleich auch die Verbundenheit zwischen Bürgern und Staatsbürgern in Uniform.

Die Einbindung des Panzergrenadierbataillon 362 in das zivile Umfeld belegten die Patenschaften unserer Einheiten mit den Gemeinden der umliegenden Kreise.

Die längsten Kontakte bestanden zwischen dem Bataillon und der Stadt Michelstadt. Im Jahre 1974 wurde die Patenschaft urkundlich durch den damaligen Kommandeur, Oberstleutnant Asam, und dem Bürgermeister der Stadt Michelstadt, Herrn Hasenzahl, besiegelt. Gegenseitige Einladungen, zahlreiche Besuche und Unterstützung in allen Belangen zeichneten bis zur Auflösung diese lebendige Patenschaft aus.

Auch die Kompanien pflegten die Kontakte mit ihren Patengemeinden. Bis zur Auflösung im Jahr 1992 wurden durch die Panzergrenadiere folgende Patenschaften sehr intensiv gepflegt:

- 1. Kompanie - Vielbrunn i. Odw.

- 3. Kompanie - Bürgstadt am Main

- 4. Kompanie - Collenberg am Main

- 5. Kompanie - Dorfprozelten am Main

- 2./PzBtl 361 - Faulbach am Main

Zusätzlich zu den gemeinsamen Veranstaltungen wie Weinproben, Gelöbnissen und Besuchen von Abordnungen der Patengemeinden in der Nibelungen-Kaserne fanden jährlich als Höhepunkt Ausbildungsbiwake der Kompanien in den Gemeinden am Main statt.

Wir danken an dieser Stelle allen Mitwirkenden, die mit Rat und Tat zum Gelingen der Übungen und Veranstaltungen beigetragen haben!

Per Mausklick auf den Ortsnamen erreichen Sie eine kurze Information über die ehemaligen Patengemeinden. Von dort aus erreichen Sie auch deren Internetangebot.

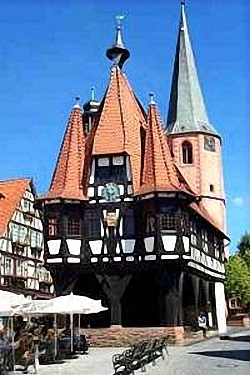

Patengemeinde des Bataillon - Michelstadt

Rathaus und Marktplatz

- Rathaus - erbaut 1484

- © Michelstadt

Das spätgotische Rathaus ist sicherlich der originellste Fachwerkbau Deutschlands und wurde 1484 errichtet. Diese Jahreszahl ist in altertümlichen arabischen Ziffern an Tragpfosten der Nordseite und der Vorderfront eingestemmt. Der Baumeister des prachtvollen Gebäudes ist unbekannt. Der eigentliche Bau ruht auf wuchtigen, schweren Eichenpfosten. Die schöne Westfront mit dem abgekanteten Giebel und den Erkertürmchen gibt ein einmaliges Bild mittelalterlichen Charakters. In der unteren, ursprünglich ganz offenen Halle fanden die Gerichtssitzungen statt. Die alte Gepflogenheit, derartige Sitzungen im Freien unter einem Gerichtsbaum abzuhalten, wurde durch die offene Halle beibehalten. Bei schlechtem Wetter wurde hier auch Markt gehalten. In der Halle hängt noch die alte Stadtwaage. Auch kann man eine Tuchpresse mit einer dicken Spindel aus dem 16. Jahrhundert bestaunen. In einem mächtigen Eichenpfosten an der Nordseite ist eine eiserne Elle eingelassen. Hier wurden früher die im Gebrauch befindlichen Maßstäbe geeicht und jedermann konnte die auf dem Markt gekaufte Tuchware nachmessen.

Das spätgotische Rathaus ist sicherlich der originellste Fachwerkbau Deutschlands und wurde 1484 errichtet. Diese Jahreszahl ist in altertümlichen arabischen Ziffern an Tragpfosten der Nordseite und der Vorderfront eingestemmt. Der Baumeister des prachtvollen Gebäudes ist unbekannt. Der eigentliche Bau ruht auf wuchtigen, schweren Eichenpfosten. Die schöne Westfront mit dem abgekanteten Giebel und den Erkertürmchen gibt ein einmaliges Bild mittelalterlichen Charakters. In der unteren, ursprünglich ganz offenen Halle fanden die Gerichtssitzungen statt. Die alte Gepflogenheit, derartige Sitzungen im Freien unter einem Gerichtsbaum abzuhalten, wurde durch die offene Halle beibehalten. Bei schlechtem Wetter wurde hier auch Markt gehalten. In der Halle hängt noch die alte Stadtwaage. Auch kann man eine Tuchpresse mit einer dicken Spindel aus dem 16. Jahrhundert bestaunen. In einem mächtigen Eichenpfosten an der Nordseite ist eine eiserne Elle eingelassen. Hier wurden früher die im Gebrauch befindlichen Maßstäbe geeicht und jedermann konnte die auf dem Markt gekaufte Tuchware nachmessen.

Auf der gegenüberliegenden Seite ist die heute zum Gasthaus "Drei Hasen" gehörende "Museumsstubb". Bevor das Odenwaldmuseum 1984 seinen Platz in der Kellerei gefunden hat, war dasselbe in dem um 1500 erbauten Haus untergebracht. Hier war früher das Gasthaus "Zur Traube", das lange Zeit als Quartier für ein preußisches Werbekommando diente. Es erhielt damals den Namen "Preußischer Hof".

- Blick in den Rathaussaal

- © Michelstadt

Im Oberstock befindet sich der Rathaussaal. Im Laufe seiner Geschichte hatte er schon viele Aufgaben zu erfüllen. Er wurde nicht nur für Ratsversammlungen genutzt; sondern diente auch als Kath. Kirche, Lazarett, Schulsaal, Wahllokal, standesamtlicher Trauungssaal. Zeitweise war im Rathaus die Verwaltung der Stadt (bis 1920) untergebracht. Bis 1973 fanden hier die Sitzungen der Stadtverordneten statt, die jeweils durch das Läuten der Rathausglocke eingeleitet wurden. Durch die Gebietsreform ist der Saal jedoch zu klein geworden. Für kleinere Konferenzen, Empfänge, Ausstellungen und sonstige besondere Anlässe wird der geschmackvoll eingerichtete Saal auch heute noch genutzt. In dem geräumigen Dachspeicher wurde der Zehnte für die Gemeinde eingelagert, um damit die städtischen Bediensteten in Natural-Lohn zu besolden. Bei einer Renovierung im Jahre 1743 wurde die West- und Südseite verschindelt. 1903 wurde der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt und das schöne Fachwerk freigelegt.

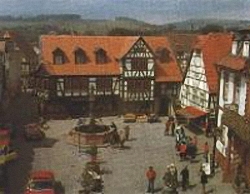

Marktplatz und Löwenhof

- Marktplatzansicht

- © Michelstadt

Das einmalig schöne und malerische Bild vom Marktplatz mit Rathaus wäre ohne den im Renaissance-Stil erbauten Marktbrunnen nicht vollständig. Er wird mit Recht als der schönste der zahlreichen Michelstädter Brunnen bezeichnet und wurde 1575 von Graf Georg II. zu Erbach gestiftet. Der mit Schmiedeeisen verzierte, mit Löwenköpfen und Ornamenten behauene hohe Sandsteinblock zeigt im oberen Teil das Michelstädter Wappen. Die krönende Figur stellt den Erzengel Michael mit der Seelenwaage dar, wohl als Sinnbild der Gerechtigkeit oder als Anspielung auf den Namen der Stadt.

Der Name der Stadt leitet sich allerdings nicht von Michael ab, sondern kommt von althochdeutsch "Michel" = groß. Dennoch gilt der Erzengel Michael als Schutzpatron der Stadt, da ihm die Stadtkirche geweiht ist.

- Logo der Stadt - © Michelstadt

Der "Löwenhof" (links im Bild), der den Marktplatz als Barock-Bau nach Norden begrenzt, ist im Jahre 1755 aus 3 Anwesen entstanden. Er diente als Station für den Liniendienst der Postkutschen. Hier wurden die Pferde gewechselt, und die Reisenden fanden ein Nachtquartier. Die Torbögen im Innenhof des Anwesens kennzeichnen die Lage der Remisen und Stallungen.

Nachdem das Rathaus nach 1920 für die Verwaltungsaufgaben zu klein geworden war, wurde die Bürgermeisterei in diesem Barockgebäude untergebracht. Durch die nach 1970 erfolgten Eingemeindungen haben die Aufgaben der Stadtverwaltung in starkem Umfang zugenommen, so daß neue Räumlichkeiten benötigt wurden, die man im Anwesen des ehemaligen Kurhauses in der Frankfurter Straße fand. Seit 1977 befindet sich nur noch das städtische Verkehrsbüro am Marktplatz.

Die am Marktplatz stehenden Fachwerkhäuser runden das Ensemble um das Rathaus in hervorragender Weise ab.

Alle Fotos und Logos in der Vorstellung der Patengemeinde Michelstadt sind uns freundlicherweise von dieser zur Verfügung gestellt worden!

Mehr Informationen zu "Michelstadt" finden Sie auf der Hompage der Stadt: www.michelstadt.de

Bitte beachten Sie: Beim Aufrufen der Michelstädter Hompage wird ein neues Fenster geöffnet!

Patengemeinde der ersten Kompanie - Vielbrunn

Kleiner geschichtlicher Überblick

- Ansicht von Vielbrunn

- © Vielbrunn

Vielbrunn liegt 450 Meter hoch auf dem letzten Höhenzug des Odenwaldes Richtung Maintal. Steil führen von Osten und Westen die Anfahrtswege hinauf auf das Plateau dieses Buntsandstein- Höhenzuges, der sich weit von Norden nach Süden, vom Main bis zum Neckar erstreckt. Mit diesem Dorf und seiner offensichtlich alten Pfarrei hat die landesgeschichtliche Forschung lange Zeit wenig anzufangen gewusst. Erst die allerletzten Jahre haben etwas mehr Licht in die mittelalterlichen Zusammenhänge gebracht. Das gilt auch für den dazugehörigen Bremhof.

Vielbrunn liegt 450 Meter hoch auf dem letzten Höhenzug des Odenwaldes Richtung Maintal. Steil führen von Osten und Westen die Anfahrtswege hinauf auf das Plateau dieses Buntsandstein- Höhenzuges, der sich weit von Norden nach Süden, vom Main bis zum Neckar erstreckt. Mit diesem Dorf und seiner offensichtlich alten Pfarrei hat die landesgeschichtliche Forschung lange Zeit wenig anzufangen gewusst. Erst die allerletzten Jahre haben etwas mehr Licht in die mittelalterlichen Zusammenhänge gebracht. Das gilt auch für den dazugehörigen Bremhof.

Vielbrunn erscheint urkundlich zum ersten Mal im 11. Jahrhundert unter dem Namen "Villebrunnnen". Die Schreibung "Fulbronn", "Fulbron" und "Fülbrünn" kommt in Urkunden von 1432 und 1468 vor. In Schriften des 18. Jahrhunderts heißt der Ort "Villbronn".

- Oberdörfer Brunnen

- © Vielbrunn

Vielbrunn liegt auf dem sich von Eulbach nach Obernburg hinziehenden Bergrücken, der in der Beschreibung des Odenwälder Bannforstes von 1012 den Namen "Nobbenhuson" führt. Dieser Name hat sich bis heute erhalten, denn ein Felddistrikt in der Gemarkung Vielbrunn führt jetzt noch den Namen "Zobbenhausen". Auf dem Höhenrücken entlang in nördlicher Richtung befindet sich das Hainhaus. (bis 1432 führte es den Namen "Bentzenburg") Zu Vielbrunn gehört weiterhin der sehr alte Weiler Bremhof, dessen Name sich von dem Bach "Branbach" ableitet, welcher ein alter Grenzverlauf des Odenwälder Bannforstes darstellt. Brunntal, im 15.Jahrhundert "Brontall" und "Borntal" genannt, zählt ebenfalls zur Gemeinde Vielbrunn.

- Die Limesstraße

- © Vielbrunn

Unterhalb Bremhof, früher auch "Baschtelshof" genannt, beginnt das Geyerstal. 1432 hieß es "Geyersnest", gleich zu Anfang desselben entspringt der Hangenmüllersbrunnen. Direkt an der Quelle war die Hangenmühle, früher "hangende Mühle" genannt, gebaut. Diese wurde anfangs dieses Jahrhunderts von der Gemeinde Vielbrunn samt allen Liegenschaften käuflich erworben, die Gebäude wurden abgebrochen und das Wasserwerk für die Vielbrunner Wasserleitung gebaut. Der Hangenmüllersbrunnen ist der Ursprung der Geyersbach, welche in ihrem Lauf durch das Geyerstal mehrere dort entspringende Brunnen aufnimmt. Sie fließt an der Geyersmühle vorbei nach dem zu Vielbrunn gehörigen Ohrnbach, im Jahr 1012 "Maranbach" und 1432 "Ornbach" genannt.

- Der Fünfröhrenbrunnen

- © Vielbrunn

Nur der kleinste Teil dieses früheren Dorfes zählte zur Gemeinde Vielbrunn, das größte Gebiet gehörte zu Bayern. Von diesem Teil des Dorfes (hessisch) steht heute nur noch eine Scheune aus Sandstein unmittelbar an der Landesstraße.

Am oberen Ende des von Ohrnbach in westlicher Richtung sich hinziehenden Walberntales liegt die Quelle des Walbernbachs, im Jahr 1012 "Wallenbronno" und 1432 "Walborn" genannt. Im Jahr 1012 ist er als Grenzpunkt des Odenwälder Bannforst erwähnt, und heute bildet der Walbernbach, welcher in die Geyersbach mündet, noch die Grenze zwischen Hessen und Bayern.

- Vielbrunn im Winter

- © Vielbrunn

Der größte Teil der Gemarkungsgrenze Vielbrunn ist die hessische Landesgrenze zu Bayern. Im Norden grenzt die Gemarkung an Haingrund, im Westen und Südwesten an die Gemarkung von Kimbach, Momart und Weiten-Gesäß. Würzberg schließt sich im Süden an.

Die Gemarkung Vielbrunn ist die größte im Odenwaldkreis. Die Gesamtfläche beträgt 2423 Hektar, davon sind 524 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, 1843 Hektar Wald, 34 Hektar Hof und Gebäudefläche, der Rest sind Wege- und Wasserflächen. Die Gemarkung selbst besteht aus 77 % Wald, dabei entfallen auf Kleinprivatwald 53 Hektar, Großprivatwald 1664 Hektar und Gemeindewald 125 Hektar.

Am 3l. Dezember 1971 wurde im Rahmen der Gebietsreform die ehemals selbständige Gemeinde Vielbrunn in die Stadt Michelstadt eingemeindet.

Alle Fotos in der Vorstellung der Patengemeinde Vielbrunn sind uns freundlicherweise von dieser zur Verfügung gestellt worden!

Mehr Informationen zu "Vielbrunn" finden Sie auf der Hompage der Gemeinde: www.vielbrunn.de

Bitte beachten Sie: Beim Aufrufen der Vielbrunner Hompage wird ein neues Fenster geöffnet!

Patengemeinde der dritten Kompanie - Bürgstadt

Bürgstadt - Informationen zur Gemeinde

Allgemeines: Bürgstadt zählt heute rund 4600 Einwohner (mit Zweitwohnsitzen) und liegt sehr schön an der Mündung des Flüsschens Erf am südwestlichen Knick des Mainvierecks. Natur, Weinbau, Tradition - in diesen drei Gesichtspunkten zeigt sich Bürgstadt dem erholungssuchenden Gast.

Natur: Die Bergzüge des Odenwaldes rahmen Weinberge, Fluren und Ortschaft ein. Die Höhen des Spessarts ergänzen das Bild auf der gegenüberliegenden Mainseite. Dem Spaziergänger bieten sich so an Main und Erf entlang, über Wiesen und Fluren bis hinaus durch die Weinberge reizvolle Wanderungen an. Überregional verbindet der Rotweinwanderweg die Weinorte von Bürgstadt über Klingenberg nach Großwallstadt. Die historische Centgrafenkapelle und die Ringwallausgrabungen (3000 v. Chr.) sind über gut ausgebaute Wanderwege zu erreichen. Ob Rundwanderungen, kleinere oder größere Touren - das Wegenetz setzt dem Wanderer in Richtung und Dauer keine Grenzen.

- Die Centgrafen-Kapelle

- © Bürgstadt

Tradition: Bürgstadt präsentiert seine Tradition in einer natürlichen Landschaft und somit im Bewusstsein der Einwohner. Eine Reihe geschichtlich wertvoller Bauwerke zeugt von dieser Größe. Sehenswert und sicher die älteste Anlage aus früherer Zeit ist der Ringwall auf dem Bürgstadter Berg mit Heunenfässern und Heunesteinen, der in vorgeschichtlicher Zeit (Jungsteinzeit) dem Schutz der Siedler gedient hat. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Martinskapelle (erbaut um 950) mit Ihrer weitbekannten Ausmalung - einer Bilderbibel, in 40 Medaillons dargestellt, die alte Pfarrkirche (erbaut um 1300), das alte Rathaus (erbaut um 1590) und nicht zuletzt die Ruine der Centgrafenkapelle aus dem 16. Jahrhundert. Führungen sind auf Anfrage möglich.

Freizeit: Eine Attraktion in Bürgstadt ist zweifelsohne das großzügig gestaltete, beheizte Freizeitbad mit Großwasserrutsche. Sportplätze, Tennisplätze und Tennishalle mit Squashfeldern und Spielplätze für die Kleinen bieten Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. In beiden Richtungen des Maintals und ins liebliche Taubertal stehen ausgebaute Fahrradwege mainaufwärts und -abwärts zur Verfügung.

Lage: Inmitten des Dreiecks Frankfurt, Würzburg und Heidelberg liegt Bürgstadt und hat Anschluss an interessante Orte wie Rothenburg ob der Tauber, Heidelberg, Mespelbrunn. Die historische Altstadt von Miltenberg ist in 15 Minuten Fußweg zu erreichen. Weitab von industriellem Lärm bietet Bürgstadt Erholung und ist doch von großen Städten rundum in 60km Luftlinie erreichbar.

- In einer Häckerwirtschaft

- © Bürgstadt

Weinbau: Jeder zweite Rebstock ist ein "Spätburgunder". So ist Bürgstadt in den achtziger Jahren zu seiner Tradition zurückgekehrt. Das gute Klima am Centgrafenberg, der rote Sandstein und das Qualitätsstreben der Winzer sind die Grundlagen für einen Wein, der weithin im südlichen Raum bekannt und auf den besten Weinkarten des Landes zu finden ist. - "runtersteigen in die Weinkeller, die Rot- und Weißweine dort probieren" macht den Weinkauf zu einem eigenen Erlebnis. Urgemütlich mit deftig hausgemachter Vesper kann der Gast auf Tuchfühlung mit "dem was Bürgstadt ausmacht" - den Wein - in den Häckerwirtschaften den Winzerfamilien verkosten. Höhepunkte im Jahresverlauf sind das Bürgstadter Winzerfest um den Feiertag Christi Himmelfahrt im Mai und das historische Straßen- und Hoffest jeweils am 2. Wochenende im Juli.

Gastronomie: Zum sympathischen Charakter der Gemeinde trägt auch die vorzügliche Gastronomie bei. Vom gutbürgerlichen Wirtshaus über Biergarten und Café bis zum feinen Restaurant mit fränkischer Küche geht die Bandbreite der Bürgstadter Gastlichkeit.

Alle Fotos in der Vorstellung der Patengemeinde Bürgstadt sind uns freundlicherweise von dieser zur Verfügung gestellt worden!

Mehr Informationen zu "Bürgstadt" finden Sie auf der Hompage der Gemeinde: www.buergstadt.de

Bitte beachten Sie: Beim Aufrufen der Bürgstadter Hompage wird ein neues Fenster geöffnet!

Patengemeinde der vierten Kompanie - Collenberg

Collenberg - Portrait einer Gemeinde

- Collenberg - Gebäudeskizzen

- © Collenberg

Collenberg, zwischen Miltenberg und Wertheim, in der wunderschönen Landschaft am Rande des Südspessarts gelegen, ist Ausgangspunkt für Wanderungen auf markierten Wanderwegen. Auch bietet die Gemeinde ein vielseitiges Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Durch den freiwilligen Zusammenschluß der beiden Gemeinden Fechenbach und Reistenhausen mit Kirschfurt entstand am 01.04.1971 die Gemeinde Collenberg. Der für die neue Gemeinde gewählte Name ist geschichtlich verankert und geht auf das bereits im 13. Jahrhundert erwähnte Adelsgeschlecht derer von Collenberg zurück.

Fechenbach wird erstmals 1214 und Reistenhausen im Jahre 1201 erstmals urkundlich erwähnt. Grundherr beider Orte war damals das Adelsgeschlecht der Freiherren "von Vechimbach", deren Burg nördlich von Fechenbach auf dem Fechenberg stand. Nach dem Wegzug der Freiherren von Fechenbach im Jahre 1315 zerfiel die Burg. Um 1250 siedelte sich das Geschlecht der Rüdt von Collenberg etwa 1 km östlich von Fechenbach an. Von den Rüden wurde die Collenburg erbaut. Durch Kauf erwarben sie um 1450 das Allod Fechenbach und Reistenhausen und wandelten es zur Ritterschaft um. Die Reichsunmittelbarkeit dieser selbständigen Herrschaft bestätigte der damalige Kaiser 1541.

- Rathaus und Gemeindeverwaltung in Collenberg

- © Collenberg

Im Jahre 1635 starb die auf der Collenburg ansässige Linie der Rüdt in männlicher Erbfolge aus. Der mainzische Kanzler Nikolaus Georg von Reigersberg, der eine Enkelin der letzten Rüden zur Frau hatte, erwarb 1648 den Besitz vom Mainzer Kurfürst als Erbe und Lehen. Er war übrigens einer der Mitunterzeichner des Westfälischen Friedens, der den Dreißigjährigen Krieg beendete. Die Grafen von Reigersberg erbauten um 1750 zwischen dem Ort Fechenbach und dem Main ein Schloß und übersiedelten dorthin. Die Burg, die noch lange als Försterwohnung diente, begann zu zerfallen.

Im Jahre 1842 kaufte der Frankfurter Bankier Karl Freiherr von Bethmann den Besitz der Reigersberger. Nach dem Tod des Freiherrn Alexander von Bethmann verkauften die Erben 1941 das Schloß und den restlichen Grundbesitz an einen Fabrikanten. Der letzte Fechenbacher Baron hatte nach dem Ersten Weltkrieg den größten Teil des Grundbesitzes und einen Teil der Gebäude an die Gemeinden Fechenbach und Reistenhausen veräußert, die diesen an die Kriegsteilnehmer und Hinterbliebenen verteilten.

Zu den bekanntesten Persönlichkeiten aus früherer Zeit zählen der letzte Fürstbischof von Würzburg und Bamberg, Karl von Fechenbach, er amtierte 1795 bis 1808, sowie der bedeutendste Vertreter aus dem Geschlecht der Fechenbacher im 18. Jahrhundert, Johann Reichhard von Fechenbach, Generalfeldmarschall unter Prinz Eugen.

Die wirtschaftliche Situation der Orte Fechenbach und Reistenhausen ist in früheren Zeiten von der Armut gekennzeichnet, obwohl hier viele Jahrhunderte lang eine bedeutende Steinindustrie beheimatet war. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich durch die Steinindustrie die Schiffahrt, um das Baumaterial anzuliefern, das die Sandsteinindustrie für viele bedeutende Bauten im Rhein-Main-Gebiet lieferte.

Heute ist die Gemeinde Collenberg mit ihren 2600 Einwohnern ein wichtiger Industriestandort im Südspessart. Es erfolgte ein Strukturwandel von der gesundheitsschädlichen Steinindustrie zur technologisch hochentwickelten Metall-, Elektronik- und Kunststoffindustrie.

Alle Fotos in der Vorstellung der Patengemeinde Collenberg sind uns freundlicherweise von dieser zur Verfügung gestellt worden!

Mehr Informationen zu "Collenberg" finden Sie auf der Hompage der Gemeinde: www.collenberg-main.de

Bitte beachten Sie: Beim Aufrufen der Collenberger Hompage wird ein neues Fenster geöffnet!

Patengemeinde der fünften Kompanie - Dorfprozelten

Dorfprozelten - Wissenswertes in Kürze

Urkundlich wurde Dorfprozelten im Jahre 1009 erstmals erwähnt.

Der Ort im Erzstift Mainz wurde laut Reichsdeputationshauptschluss 1803 ein Teil des neugebildeten Fürstentums Aschaffenburg des Fürstprimas von Dalberg, mit welchem (nun ein Departement des Großherzogtums Frankfurt) es 1814 schließlich an Bayern fiel. Im Zuge der Verwaltungsreformen in Bayern entstand mit dem Gemeindeedikt von 1818 die heutige Gemeinde.

Einwohnerentwicklung

Auf dem Gebiet der Gemeinde wurden 1970 1.627, 1987 dann 1.741 und im Jahr 2000 1.972 Einwohner gezählt.

Politik

Die Gemeindesteuereinnahmen betrugen im Jahr 1999 umgerechnet 987 T&euro, davon betrugen die Gewerbesteuereinnahmen (netto) umgerechnet 123 T€.

Wirtschaft sowie Land- und Forstwirtschaft

Es gab 1998 nach der amtlichen Statistik im produzierenden Gewerbe 192 und im Bereich Handel und Verkehr keine sozialversicherungspflichtigen Beschäftigte am Arbeitsort. In sonstigen Wirtschaftsbereichen waren am Arbeitsort 54 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort gab es insgesamt 717. Im verarbeitenden Gewerbe gab es neun, im Bauhauptgewerbe zwei Betriebe. Zudem bestanden im Jahr 1999 fünf landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 17 ha.

Alle Fotos in der Vorstellung der Patengemeinde Dorfprozelten sind uns freundlicherweise von dieser zur Verfügung gestellt worden!

Mehr Informationen zu "Dorfprozelten" finden Sie auf der Hompage der Gemeinde: www.dorfprozelten.de

Bitte beachten Sie: Beim Aufrufen der Dorfprozeltener Hompage wird ein neues Fenster geöffnet!

Patengemeinde der zweiten Kompanie des Panzerbataillon 361 - Faulbach

Faulbach - ein geschichtlicher Überblick

Die Gemeinde Faulbach (137 m. ü. M.) liegt zwischen Spessart und Odenwald an der Mündung des gleichnamigen Baches in den Main.

Die Gemeinde Faulbach (137 m. ü. M.) liegt zwischen Spessart und Odenwald an der Mündung des gleichnamigen Baches in den Main.

Die Entstehung der Siedlung Faulbach kann in die Zeit vom 9. bis 11. Jahrhundert eingereiht werden. Quellen aus dieser Zeit fehlen jedoch. Erstmals wurde das Dorf am 8. Mai 1283 urkundlich erwähnt. Faulbach war früher in zwei Teile geteilt und zwar rechts des Baches Frischbach und links des Baches Faulbach. Der Bach war seit etwa 1024 Centgrenze zwischen der kurmainzischen Cent "zur Eich" gegenüber der karolingischen Cent "Michelrieth", von 1271 bis 1803 Landesgrenze zwischen Kurmainz und der Grafschaft Wertheim und schließlich seit den ältesten Zeiten bis 1813 Diözesengrenze zwischen Mainz und Würzburg. Faulbach teilte im wesentlichen das Geschick der nahen Burg Henneburg. Durch Lehensvergebungen sowie die früher üblichen Länderkäufe und -verkäufe, Stiftungen, Tausch und Schenkungen kam der Ort in den Besitz verschiedener Herren. So erschien als Besitzer von Faulbach im anfang des 13. Jahrhunderts die Schenken von Klingenberg, von 1274 bis 1317 die Grafen von Wertheim und Reinhard von Hagenau, danach für 150 Jahre der Deutsche Ritterorden und ab 1483/84 Kurmainz. Dabei ist es bis 1803 geblieben, bis Faulbach an Bayern fiel, nachdem es kurze Zeit dem Fürstentum Aschaffenburg bzw. dem Großherzogtum von Frankfurt zugeteilt war. bis 30.06.1972 gehörte Faulbach dem Landkreis Marktheidenfeld an; im Zuge der Gebietsreform wurde Faulbach 1972 dem Landkreis Miltenberg zugeordnet.

Aus dem Jahre 1594 stammt das Fachwerkrathaus, das eigenartigerweise quer über die Straße gebaut ist und durch dessen Untergeschoss die Staatstrasse 2315 führt.

Im Jahre 1960/61 wurde gegenüber der noch bestehenden alten Pfarrkirche aus dem Jahr 1809 eine neue Pfarrkirche errichtet. An dieser Stelle stand auch die erste Faulbacher Kirche. Aus früherer Zeit ist noch eine spätgotische Marienstatue aus dem Jahre 1437 erhalten. Zu dem Gnadenbild hatten schon im Mittelalter viele Wallfahrten stattgefunden.

- Das Rathaus in Faulbach

- © Faulbach

Im Jahre 1956 erhielt Faulbach die Zustimmung des Bay. Staatsministeriums des Innern zur Führung eines eigenen Gemeindewappens, das aus einem alten Faulbacher Gerichtssiegel entwickelt wurde. das weiße (silberne) Rad in Rot ist das Wappenzeichen von Kurmainz, der Schrägbach ist ein vom Ortsnamen abgeleitetes Symbol und der Rasen im Schildfuß deutet auf das Ufer des Baches hin.

Faulbach hat einen großen Wandlungsprozess hinter sich. Aus dem ehemaligen Kleinbauern- und Häckerdorf ist inzwischen eine fast reine Arbeitergemeinde geworden.

Im Rahmen der Gemeindegebietsreform wurde am 1.1.1976 die vordem selbstständige Gemeinde Breitenbrunn in Faulbach eingemeindet. Damit zählt Faulbach ca. 2.500 Einwohner.

Durch Verordnung der Regierung musste Faulbach am 1. Mai 1976 der neugebildeten Verwaltungsgemeinschaft Stadtprozelten beitreten. Am 1.1.1980 wurde es jedoch, wie es der ursprüngliche Wille der Bevölkerung war, Einheitsgemeinde mit eigener Verwaltung.

Heute ist Faulbach der Mittelpunkt des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens im hiesigen Nahbereich.

Alle Fotos in der Vorstellung der Patengemeinde Faulbach sind uns freundlicherweise von dieser zur Verfügung gestellt worden!

Mehr Informationen zu "Faulbach" finden Sie auf der Hompage der Gemeinde: www.faulbach.de

Bitte beachten Sie: Beim Aufrufen der Faulbacher Hompage wird ein neues Fenster geöffnet!

Partnerschaften zu Truppenteilen verbündeter Streitkräfte

Die multinationale Zusammenarbeit der NATO-Landstreitkräfte in Mitteleuropa hängt entscheidend von der Zusammenarbeit in Planung, Organisation, Ausbildung und Einsatz ab. Über die Zusammenarbeit im militärischen Bereich erfordert dies darüber hinaus die menschliche Begegnung zwischen den Soldaten der verbündeten Streitkräfte.

Aus diesem Grunde erwuchs die Partnerschaft des Panzergrenadierbataillon 362 mit dem in Aschaffenburg stationierten 4th of 7th Infantery Bataillon. Am 16.10.1971 wurde diese Partnerschaft durch den damaligen Kommandeur des Panzergrenadierbataillon 362, Oberstleutnant Gottwald, besiegelt.

Bis zur Neugliederung 1992 kam es zu einer Fülle miteinander durchgeführter Ausbildungen, Truppenübungsplatzaufenthalte, Schießvorhaben, Gefechtsübungen, sportlicher Aktivitäten und gesellschaftlicher Veranstaltungen.

Von der Möglichkeit des Erfahrungsaustausches wurde bei den durchgeführten Vorhaben reger Gebrauch gemacht. Durch den intensiven Austausch von Einheiten, Teileinheiten und einzelner Soldaten war es möglich, die Besonderheiten der Partner zu erkennen und zu verstehen.

Am 16.4.1992 verabschiedete sich unser Partnerbataillon im Rahmen eines feierlichen Appelles und ist bis Ende Juni 1992 in die Vereinigten Staaten zurückverlegt worden.

Über diese offizielle Partnerschaft hinaus bestanden noch partnerschaftliche Beziehungen zu den französischen Streitkräften. Diese Partnerschaft wurde mit Leben erfüllt durch den Austausch der 2./Panzergrenadierbataillon 362 mit einer Kompanie des 150. Regiments d'Infanterie Mecanise' aus Verdun und fand ihren Höhepunkt in den gemeinsamen Gefechtsübungen "Paladin" und "Bucephale".

Damit sind alle Patengemeinden vorgestellt. Vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit, "Ihrer" Patengemeinde einen Besuch abzustatten. Sie können sich dann selbst von der Entwicklung "vor Ort" überzeugen. Sie wissen ja: wer suchet - der findet!